『賢者の石』の好きなシーン20選

本記事では、ハリポタ洋書全巻を4周した僕が『賢者の石(Philosopher’s Stone)』の名シーン20選を深掘り解説します。

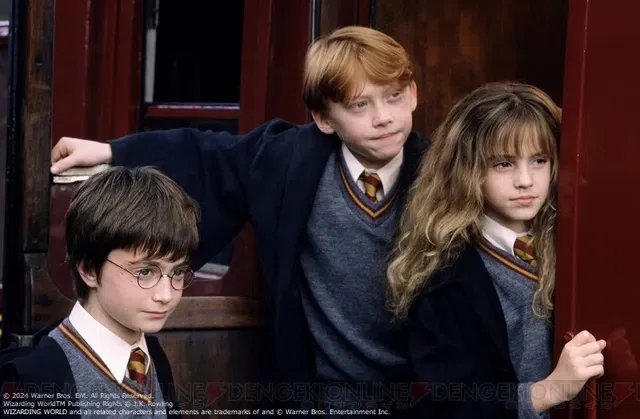

元々は僕が好きなシーンを並べるだけの『オタクの自己満note』を書くつもりでしたが、書き始めるとキーボードを叩く手が止まらず、最終的に『主要キャラクター(ハリー・ロン・ハーマイオニー・ネビル・ドラコ)の苦悩を掘り下げた考察記事』が出来上がりました。

本noteを書いてみて改めて実感しましたが、やっぱりハリポタは映画×日本語版で満足してはいけません。小説×英語の方が10000000000倍面白いです。

ハリポタの映画は全8作で合計20時間ぐらいですが、小説(全7巻で4,122ページ)は朗読すると135時間もかかり、シンプルに情報量がケタ違いです。

ハリポタの翻訳には賛否両論ありますが、誰が翻訳したってJKローリングの名文を100%日本語に変換することは不可能です。翻訳者の松岡佑子さん本人も「英語のリズムや言葉遊びは表現しきれない」とおっしゃっています。

『ハリポタを英語で読む』だけでも十分英語を勉強する価値があります。本noteの最後にはハリポタを英語で読めるようになるための勉強法をまとめているので、ぜひチェックしてみてください。

当記事は大ネタバレを含みますので、ハリポタの映画を最後まで観ていない方はすぐに当記事を閉じてください(『呪いの子』は未履修でもOKです)。

- 1. ハリーポッター・デー(仮)

- 2.「わしはハグリッドに命まで預けよう」

- 3. 動物園のヘビに同情するハリー

- 4. ホグワーツからの手紙が初めて届くシーン

- 5. ハリーにホグワーツからの手紙を読ませないように頑張るバーノンおじさん

- 6. ハグリッドとの初対面。でけぇ

- 7. ウィーズリーおばさんとの出会い

- 8. ジニーがずっとかわいい

- 9. ハリーとロンの対照性

- 10. ロンの苦悩

- 11. ロンはハリーの初めての友達

- 12. クディッチに関して激アマなマクゴナガル先生

- 13. ハーマイオニーの有名なセリフ「もっと悪くすれば退学ね」

- 14. 3人が仲良くなったトロール事件

- 15. マグゴナガル先生は萌えキャラ

- 16. 鏡の中に何が見える?

- 17. 裏主人公ネビル

- 18.「ボク戦うぞ!」「ペトリフィカストターラス!」

- 19. ネビルは薬草学だけは圧倒的に得意

- 20. とにかくジニーがかわいい

- おわり!

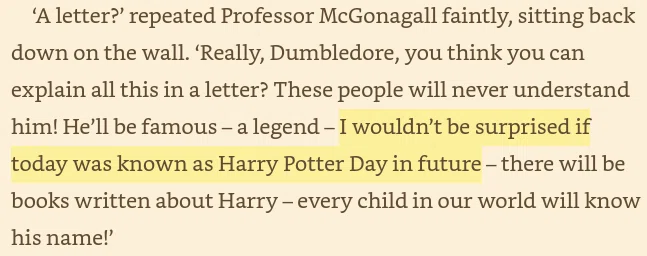

1. ハリーポッター・デー(仮)

「手紙ですって?」とマクゴナガル先生がかすかに繰り返し、壁にもたれかかった。「本気なの、ダンブルドア?手紙で全部説明できるとでも?この人たち(ダーズリー家)に彼のことなんて理解できるはずないわ!彼は有名になるわ――伝説よ――今日が“ハリー・ポッター・デー”として知られるようになっても、私は驚かないわ――ハリーについての本が書かれるでしょうし、私たちの世界の子どもはみんな、彼の名前を知ることになるでしょう!」

ハリーの両親が殺された日の夜のダンブルドア先生とマクゴナガル先生の会話です。結局「ハリーポッター・デー」にはなってないみたいですけど、確かになってもおかしくないですよね。

でもこの後でダンブルドア先生が「歩くこともしゃべることもできないうちから有名人になると調子にのる(It would be enough to turn any boy’s head. Famous before he can walk and talk!)」と言っているので、ダンブルドア先生が「ハリーポッター・デー」にしないように魔法省に注意したのかもしれません。

ハリーが自分が魔法使いだと知るのは11歳なので、仮にハリーポッター・デーになったとしてもハリーがそのことを知るのは11歳ですが、自分の名前が国民の祝日に使われていたらさすがに調子にのる可能性はありますよね。

実際のハリーの反応は調子にのるどころか「僕は魔法のことを何にも知らないのに、みんなに期待されすぎて不安・・」だったので、ハリーポッター・デーになってなくてよかったです。

それにハリーにとっては「ハリーポッター・デー=両親の命日」なので、そのあたりも考慮してハリーポッター・デーにさせなかった可能性もあります。

でもさすがに7巻でハリーがヴォルデモートを倒した日はハリーポッター・デーになったでしょうか。でもハリーの次男「アルバス・セブルス・ポッター」は父親が有名人であることに強いコンプレックスを持っているので、父親の名前が祝日になってない方がいいかも。「終戦記念日」的な感じになってるかもしれませんね。

2.「わしはハグリッドに命まで預けよう」

「ハグリッドがハリーを連れてくるよ」

「そんな大事なことをハグリッドに任せるなんて…ほんとに賢い判断だと思ってるんですか?」

「わしはハグリッドなら命を預けてもいいと思っておる」とダンブルドア。

「…彼が根はいい人だってことは、否定しないわ」とマクゴナガル先生はしぶしぶ言った。「でも、あの人がちょっとおっちょこちょいなのは確かでしょ。どうもね……――ちょっと、今の音なに?」

これはマグゴナガル先生に100%同意。このあとハグリッドは巨大なバイク(シリウス・ブラックに借りたもの)で登場しますが、ハグリッドは7巻で同じバイクで結構なドジをします。根がいい人なのは間違いないですが、自分の子供を預けたいかと言えば・・。ただダンブルドア先生との信頼関係は好き。

3. 動物園のヘビに同情するハリー

ハリーは水槽の前に移動して、ヘビをじっと見つめた。

「このヘビが退屈すぎて死んじゃってたとしても、全然驚かないな」

とハリーは思った。誰も遊びに来ないし、来るのはバカみたいに指でガラスを叩いて、一日中ちょっかいを出してくる人間ばかり。こんなの、物置を寝室にされてるよりひどい。自分の場合はペチュニアおばさんがドアをドンドン叩いて起こしに来るのが唯一の訪問者だけど、それでも家の中をうろうろするくらいはできた。

ヘビが突然、つぶらな目を開けた。ゆっくり、じわじわと頭を持ち上げて、ハリーと目の高さが合うまで動かして――ウインクした。

ハリーはダーズリー家に預けられてひどい扱いを受けます。ごはんはそれなりに与えられているようですが、寝るところは階段の下の物置で、食卓ではハリーはいないものとして会話が進んで、着るものはダドリーのおさがりばかり(ダドリーは超肥満児でハリーはガリガリなのでブカブカ)。学校ではハリーと仲良くするとダドリーに目を付けられるので、誰もハリーと友達になろうとはしません。ダドリーに殴られて壊れたメガネはセロテープでくっつけています。

※完全に虐待だと思いますが、自分に子供ができてからは『ダーズリー家を100%責めることはできないな』とも思うようになりました。ひどい扱いではありますが、急に玄関先に放置されていた1歳ちょっとの甥っ子(関係のよくない妹の息子)を11歳まで生かしておくって相当な苦労だったはずです。ペチュニアおばさんからしたら「やっと魔法使いの妹から離れた普通の暮らしができる。優しくて裕福な旦那と結婚してかわいい子供も生まれて幸せ」と思った矢先の出来事なので余計にです。ペチュニアおばさんにとって魔法は子供の頃からの嫉妬や苦労の種なので、それを連想させるハリーに対してダドリーと同じ扱いはできないのは理解できるところです。

当然ハリーの立場からしたら100%不幸な境遇なわけですが、それでも動物園のヘビよりはマシだと思ったのが↑のシーン。

4. ホグワーツからの手紙が初めて届くシーン

彼らは郵便受けのカチッという音と、手紙がドサッと玄関マットに落ちる音を聞いた。

「ダドリー、郵便取ってこい」と、バーノンおじさんが新聞の向こうから言った。

「ハリーにやらせてよ」

「ハリー、郵便取ってこい」

「ダドリーにやらせてよ」

「スメルティングズの杖でつついてやれ、ダドリー」

ハリーはスメルティングズの杖をかわして郵便を取りに行った。

玄関マットには3通の郵便が落ちていた:

バーノンおじさんの妹のマージおばさんからの絵葉書(彼女はワイト島で休暇中)、茶色の封筒(請求書っぽい)、そして――ハリー宛ての手紙。

太字部だけ見るとちょっとだけ仲良しで好き。「スメルティングの杖」はダドリーがこれから入学する学校で使う謎の棒です(マジで謎)。

5. ハリーにホグワーツからの手紙を読ませないように頑張るバーノンおじさん

「誰がそんなにおまえと話したがってるんだよ?」と、ダドリーは驚いてハリーに言った。

日曜の朝、バーノンおじさんは朝食のテーブルについた。どこか疲れて、ちょっと具合も悪そうだったが、機嫌はよさそうだった。

「日曜日に郵便は来ないぞ」と彼はうれしそうに言いながら、マーマレードを新聞に塗っていた。

「今日はクソみたいな手紙は届かん!」

ダーズリー家が無視しても無視してもホグワーツから手紙が届き続けます。郵便受けをふさいだりドアのスキマをふさいだりしても、あの手この手で手紙が届く。ノイローゼ気味になったバーノンおじさん。2025年から撮影開始の新ドラマでは絶対に↑の太字部を映像化してほしい!

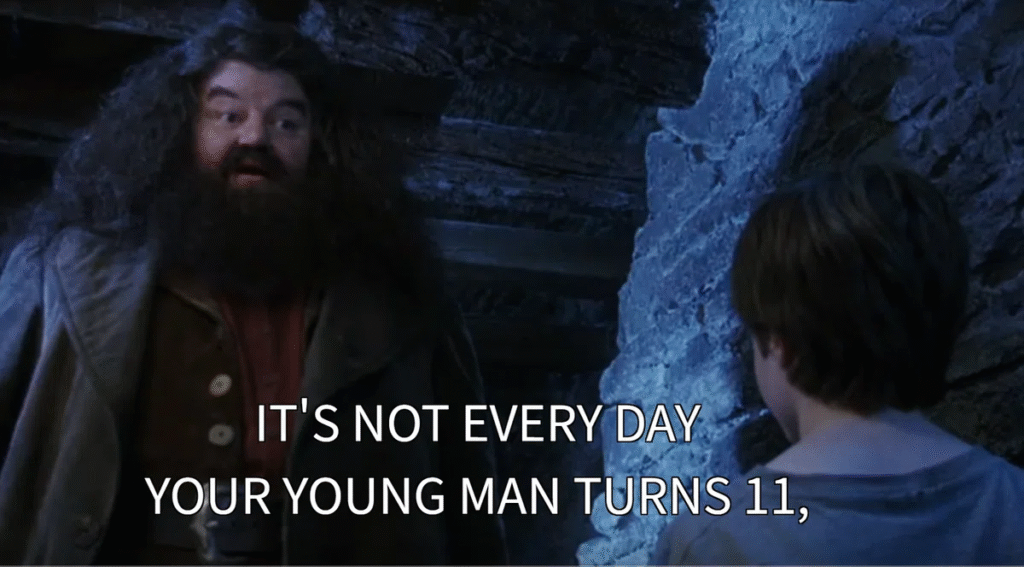

6. ハグリッドとの初対面。でけぇ

ハリーはその大男を見上げた。

「ありがとう」と言うつもりだったのに、口に出す途中で言葉がどこかに消えてしまい、代わりに出てきたのは──

「あなた、だれ?」

大男はふふんと低く笑った。

「そうか、まだ名乗ってなかったな。ルビウス・ハグリッド。ホグワーツの鍵と領地の番人だ」

そして、ばかでかい手を差し出し、ハリーの腕ごとぶんぶん握手した。

原作のハグリッドはたぶん映画版よりデカいです。ハグリッドの初登場シーンでは「手はゴミ箱のフタほどの大きさで、革のブーツに包まれた足はイルカの赤ちゃんのようにでかかった(he had hands the size of dustbin lids and his feet in their leather boots were like baby dolphins.)」と書かれています。

7. ウィーズリーおばさんとの出会い

「えっと――」とハリーは言った。「その……あの、実は、どうやって――」

「ホームに行くの?」と彼女はやさしく言い、ハリーはうなずいた。

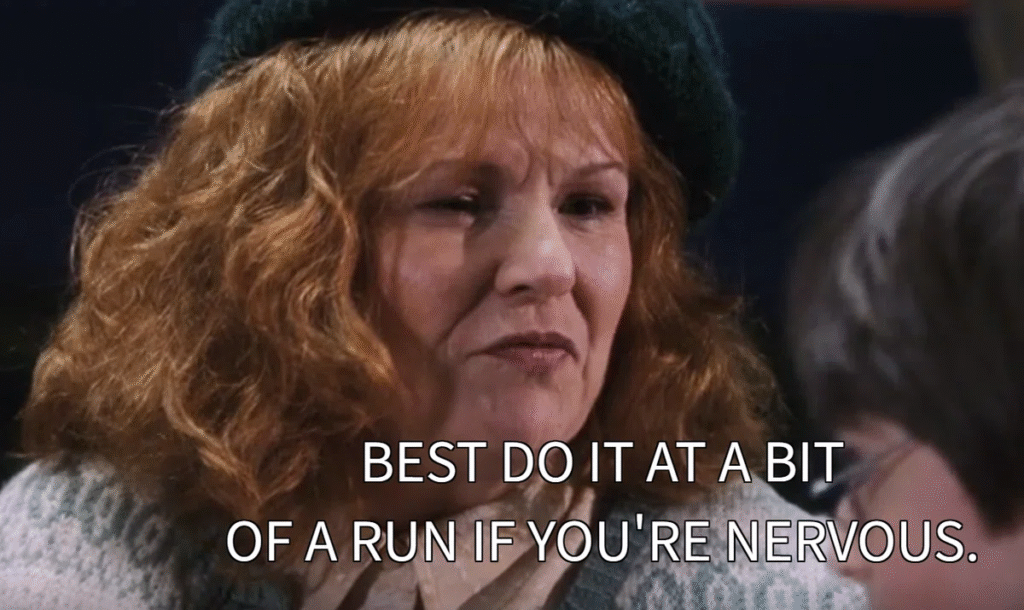

「心配しないで」と彼女は言った。「やることはただ一つ。9番線と10番線の間の壁に向かってまっすぐ歩くだけよ。

立ち止まっちゃダメ、ぶつかるんじゃないかって怖がっちゃダメ。これがす大切よ。

もし緊張するなら、ちょっと走り気味に行くのがベストよ。

さあ、ロンより先に行っちゃいなさい」

「えぇと・・はい」とハリーは言った。

彼は台車を押して壁の前に立ち、じっと見つめた。とても頑丈そうに見えた。

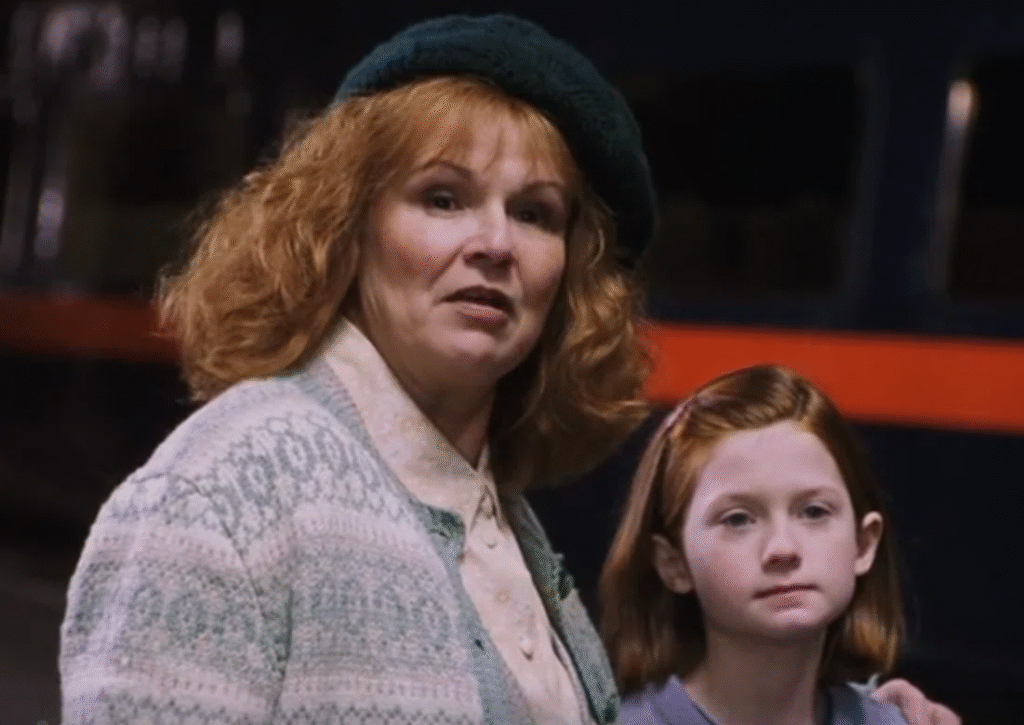

9 3/4線への行き方がわからなくて困っているところをウィーズリーおばさんに助けてもらうシーンです。ハリーは「呪いの子」で息子のアルバスに同じアドバイスをします。日本語版ではウィーズリーおばさんとは口調が変わってしまいますが、英語版では全く同じセリフです。

アルバスがさらに自分の子供に同じことを言うかと思うと非常にエモ。

8. ジニーがずっとかわいい

「ねえママ、さっき電車の中で誰に会ったと思う?」

ハリーはあわてて身を引いて、彼らに見られないようにした。

「駅で近くにいた黒髪の子、覚えてるだろ? あの子が誰か知ってる?」

「誰?」

「ハリー・ポッター!」

ハリーは小さな女の子の声を聞いた。

「ママ、お願い!電車に行ってあの子に会ってきてもいい?ねぇママ、お願い…!」

「もう会ったでしょ、ジニー。それに、あの子は動物園の動物じゃないのよ。そんなにジロジロ見るものじゃありません。

ほんとに彼なの?フレッド、どうやってわかったの?」

映画ではジニーの出番はかなり少ないですが、小説はとにかくジニーがずっとかわいいです。

映画ではハリーとジニーが急にくっついて「なんで?」となった人も多いと思いますが、原作ではちゃんと段階を追っていきます。

原作ではハーマイオニーとロンの関係ももっと深掘りされるし、ビルとフラー、ルーピン先生とトンクスの恋愛もそこそこのボリュームがあります。ウィーズリー夫妻の学生時代の話なども。ハリポタはラブコメとして非常に優秀です。

ちなみにハリポタのメインテーマは「Love」↓

Rowling said she intentionally incorporated Christian themes, in particular the idea that love may hold power over death.

JKローリングはキリスト教的テーマを意識し、「愛は死を超える力を持つ」というアイデアを意識的に作品に取り入れたと語っています。

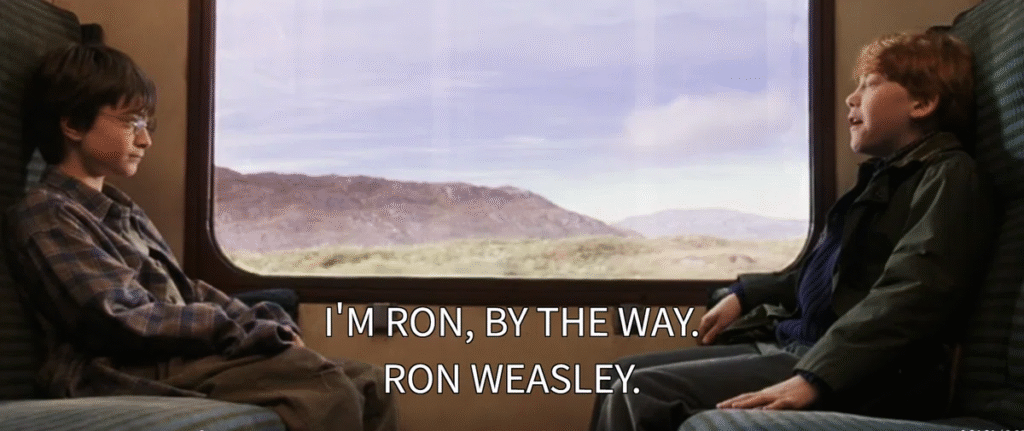

9. ハリーとロンの対照性

「君の家族って、全員魔法使いなの?」とハリーは尋ねた。

ハリーはロンがハリーを興味深く思っていたのと同じくらい、ロンに興味を持っていた。

「えーっと、うん、たぶんそうだと思う」とロンは言った。

「ママに遠い親戚で会計士の人がいるらしいけど、その人の話は絶対にしないんだ」

「じゃあ、君はもう魔法のこといっぱい知ってるだろうね」

ウィーズリー一家は明らかに、ダイアゴン横丁であの色白の少年(=ドラコマルフォイ)が話していた“古い魔法族の家系”の一つだった。

ハリーとロンは対照的なところがあります。

- ハリーは孤児で、ロンは大家族

- ハリーはお金持ち(魔法界限定)で、ロンは貧乏

- ハリーはどこに行っても「かの有名なハリーポッター」で、ロンは「あぁ、次のウィーズリーね」という扱い

誰がどう見てもハリーが主人公でロンは脇役です。

ハリーのヒーロー的(無茶な)な立ち振る舞いは家族がいないことによるフットワークの軽さからきているとも考えられます。

一方のロンは家族のしがらみが人一倍多い分、無茶な行動はできません。

2人の大ゲンカ(4巻と7巻)はどちらも上記の違いによるものです。ロンはハリーの不幸な境遇を理解していますが、たまにどこに行っても目立つハリーへの嫉妬に狂ってしまいます。

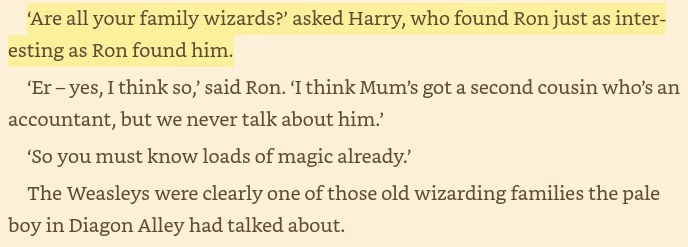

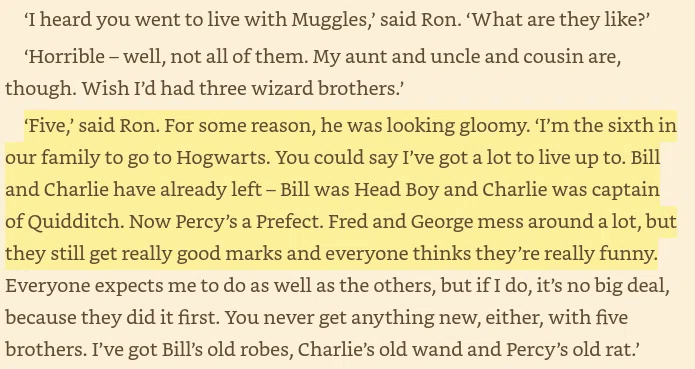

10. ロンの苦悩

「マグルの家に住んでるんだって?」とロンが言った。「どんな感じ?」

「ひどいよ――まあ、みんなってわけじゃないけど。おじさんとおばさんと、いとこは最悪。君みたいに魔法使いの兄弟が3人もいたらよかったのにな」

「5人だよ」とロンは言った。

なぜか彼は少し沈んだ表情になっていた。

「僕は、ウチの家族で6人目のホグワーツ入学者なんだ。

期待に応えなきゃいけないことが山ほどあるって感じさ。

ビルとチャーリーはもう卒業してる――ビルは監督生代表、チャーリーはクィディッチのキャプテンだったんだ。今はパーシーが監督生だろ。

フレッドとジョージはしょっちゅうふざけてばかりだけど、成績はすごくいいし、みんなからは面白いって思われてるんだ。

みんな僕にも同じくらいやれると思ってる。

でも、僕がうまくやったとしても、兄貴たちが先にやっちゃってるから大したことない。

何をしても、すごいとは思ってもらえないんだ。

それに、新しいものなんて何も手に入らない。兄貴が5人もいたらさ。

ビルのおさがりのローブに、チャーリーのおさがりの杖、パーシーのおさがりのネズミを使ってるんだ。」

ロンは5人の兄たちへの愚痴は冗談っぽく言えますが、実は妹にも強いコンプレックスも抱えていて、これは口に出せません。

ウィーズリー家は6人連続で男の子が生まれて、7人目に初の女の子ジニーが生まれて、彼女より下はいません。

ロンは「両親は女の子がほしかったんだ=自分はいらないんだ」という葛藤を抱えていることが7巻で分霊箱を破壊する際に明らかになります。

好きな女の子(=ハーマイオニー)も自分より「かの有名なハリーポッター」を選ぶだろう。母親も自分よりハリーポッターを息子にしたかっただろう。ロンは常に「自分は選ばれない」と思いながら生きています(でもハーマイオニーが選んだのは他でもなくロンです)。

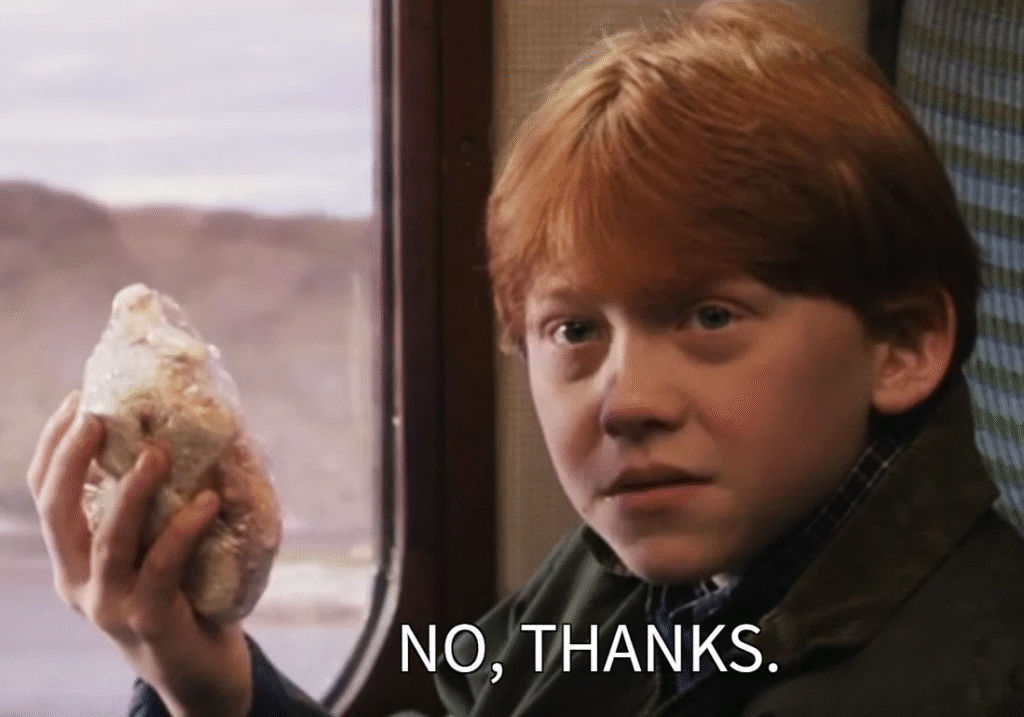

11. ロンはハリーの初めての友達

ロンはゴツゴツした包みを取り出し、それを開けた。中にはサンドイッチが4つ入っていた。

彼はそのうちの1つをちぎって言った。

「まただよ。ママはいつも僕がコンビーフ嫌いってこと忘れるんだ。」

「じゃあ、これと交換しようよ」とハリーが言って、パスティ(イギリスのパイ料理)を差し出した。「ほら、食べなよ――」

「やめたほうがいいよ、パサパサだから。」とロン。

「ママはあんまり手が回らないんだ、なんせ5人分だから」と慌ててつけ加えた。

「いいって、パスティ食べなよ」とハリーは言った。

ハリーは今まで、誰かと何かを分け合ったことがなかったし、そもそも分け合う相手すらいなかった。

ロンと並んで座って、ハリーのパスティやお菓子を一緒に食べるというのは、なんとも言えないあたたかい気持ちだった。

(サンドイッチのことは、すっかり忘れられていた。)

ハリーはダドリーのせいでこれまで友達ができたことがありませんでした。もちろんお小遣いももらったことがないので買い食いなんかもしたことがありません。ロンとの初対面シーンは、そんなハリーが両親が残してくれたお金で初めて大量のお菓子を買って、初めてできた友達と「何かを分け合う」という初めての経験をするという場面です。

映画では↑のような「ハリーの心の声」がわからないので、ぜひ小説を読んでみてほしいです。

12. クディッチに関して激アマなマクゴナガル先生

「クィディッチの試合を観たことはあるかい、ポッター?」と彼(ウッド)は興奮気味に尋ねた。

「ウッドはグリフィンドール・チームのキャプテンですのよ」とマクゴナガル先生が説明した。

「彼はシーカーにぴったりの体型ですしね」とウッドが言いながら、ハリーのまわりをぐるぐる歩き出し、じっと見つめていた。

「軽いし――スピードもありそうだ。ちゃんとした箒を用意しないといけませんね、先生。ニンバス2000かクリーンスイープ・セブンあたりがいいでしょう」

「ダンブルドア先生に相談してみますわ。1年生禁止のルールをどうにかできないかしら。

まったく――今年は去年よりいいチームが必要ですのよ。

前回のスリザリン戦なんて、こっちはズタボロで、スネイプの顔を見るのもしばらくつらかったくらいで……」

マクゴナガル先生は、眼鏡の上からハリーをじっとにらみつけた。

「しっかり練習してるって聞きたいものですわよ、ポッター。でないと、あなたを罰するべきだったって気が変わってしまうかもしれませんからね」

そして突然、彼女は微笑んだ。

「あなたのお父さんも、誇りに思ったでしょうね。彼もとても優れたクィディッチ選手でしたから」

普段はルールにめちゃくちゃ厳しいマクゴナガル先生ですが、クディッチのことになると激アマです。特にマクゴナガル先生はハリーの両親の先生でもあったし、1歳のハリーをダーズリー家の玄関先に置く現場にも立ち会っているので、ハリーが父ジェームズと同じくシーカーになることは非常に嬉しかったんだと思います。普段は唇をぎゅっと結んだ厳しい表情のマグゴナガル先生ですが、このときは珍しく微笑んでいます。結局「1年生はクディッチの選手にはなれない」というルールを曲げてハリーはシーカーになります(たぶんダンブルドア先生もハリーのクディッチに甘い)。

ちなみにマクゴナガル先生はハリーのことを普段は「ポッター」と呼びますが、感情が高ぶったときは「ハリー」と呼びます(普段から脳内では『ハリー』と呼んでることがわかってかわいい)。

13. ハーマイオニーの有名なセリフ「もっと悪くすれば退学ね」

このシーンは映画の方が面白いので、映画のセリフを文字起こしします↓

映画の当該シーン

ロン:

一体なに考えてんだよ、学校にあんなバケモノ、閉じ込めとくなんて!(What do they think they’re doing, keeping a thing like that locked up in a school?)

ハーマイオニー:

どこに目をつけてるのよ、怪物の足元見なかった?

(You don’t use your eyes, do you? Didn’t you see what it was standing on?)

ロン:

足なんて見てる暇ないよ!頭見るのでせいいっぱいさ!気が付かなかったの?頭が3つ!

(I wasn’t looking at its feet! I was a bit preoccupied with its heads. Or maybe you didn’t notice THERE WERE THREE!!)

ハーマイオニー:

あの怪物の足の下に仕掛け扉があったわ。何かを守ってるのよ。

(It was standing on a trap door, which means it wasn’t there by accident. It’s guarding something.)

ハリー:

何かを守ってる?

(Guarding something?)

ハーマイオニー:

その通りよ。じゃあ、失礼していいかしら。もう寝るわ。あなたたちに付き合ってたら命を落としかねないもの。もっと悪くすれば退学ね。

(That’s right. Now, if you two don’t mind, I’m going to bed, for either of you come up with another clever idea to get us killed. OR WORSE,EXPELLED.)

ロン:

死ぬよりも退学になる方が悪いのかよ。

(She needs to sort out her priorities.)

ここは超人気シーンなので説明するまでもないと思いますが、映画の翻訳は面白ポイントが抜け落ちています。原文はもっと皮肉っぽい言い方です。

ChatGPTに「キャラクターを無視して無機質な翻訳をして」と頼んだ結果がこちら(皮肉ポイントを太字にしています)↓

ロン:

What do they think they’re doing, keeping a thing like that locked up in a school?

彼らは何をしているつもりなのか、あのようなものを学校に閉じ込めておいて。

ハーマイオニー:

You don’t use your eyes, do you? Didn’t you see what it was standing on?

あなたは目を使わないのですね? それが何の上に立っていたか見なかったのですか?

ロン:

I wasn’t looking at its feet! I was a bit preoccupied with its heads. Or maybe you didn’t notice THERE WERE THREE!!

私はそれの足を見ていませんでした。私はほんの少し、それの頭に気を取られていました。あるいは、あなたは気づかなかったかもしれませんが、それは頭が三つありました。

ハーマイオニー:

It was standing on a trap door, which means it wasn’t there by accident. It’s guarding something.

それは仕掛け扉の上に立っていました。これは、それが偶然そこにいたのではないということを意味します。それは何かを守っています。

ハリー:

Guarding something?

何かを守っている?

ハーマイオニー:

That’s right. Now, if you two don’t mind, I’m going to bed, for either of you come up with another clever idea to get us killed. OR WORSE, EXPELLED.

そのとおりです。では、もしあなたたち二人が気にしないのであれば、私は寝ます。あなたたちのどちらかが、私たちが殺されることになるか、もっと悪ければ退学になる別の賢い考えを思いつく前に。

ロン:

She needs to sort out her priorities.

彼女は自身の優先順位を整理する必要があります。

↑を比べたらわかるように、映画の翻訳は尺の関係があったり、わかりやすさを優先するために「面白ポイント」をカットすることが多々あります。

14. 3人が仲良くなったトロール事件

「トロールを探しに行ったのは、私が――私ひとりで対処できると思ったからです。ええと、つまり……全部読んで勉強してましたから」

ロンは杖を落とした。

ハーマイオニー・グレンジャーが、教師に堂々とウソをついている?

「もしふたりが見つけてくれなかったら、私はもう死んでました。ハリーがあの鼻に杖を突っ込んで、ロンがこん棒で殴ってくれたんです。誰かを呼びに行く時間なんてありませんでした。ふたりが来たとき、あいつはちょうど私にとどめ刺そうとしていたんです」

ハリーとロンは、まるでその話を前から知っていたかのように装おうとした。

「それなら……」とマクゴナガル先生が言った。彼女は3人を見つめていた。

「ミス・グレンジャー、あなたって子はほんとうに愚かですね。どうして、トロールにひとりで立ち向かうなんて思ったのです?」

ハーマイオニーはうつむいた。

ハリーは言葉を失った。

ハーマイオニーがルールを破るなんて、一番ありえないと思っていた。

それが今は、ルールを破ったふりまでして、ふたりをかばおうとしている。

まるでスネイプがアメを配ってるのを見たみたいな信じられなさだった。

この「トロールを一緒に倒した」経験を機に3人は友達になります。

ハーマイオニーはルールを破ることに少しずつ寛容になり、2巻では校則を大量に破ってポリジュース薬を作ることを提案したり、4巻では「silly school rule(バカな校則)」という発言もするようになりました。

15. マグゴナガル先生は萌えキャラ

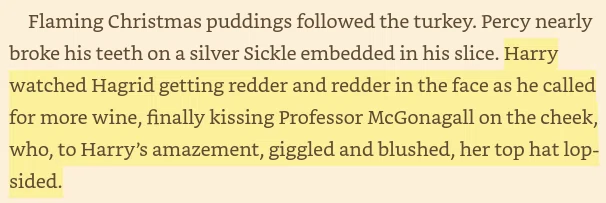

燃えさかるクリスマスプディングがターキーのあとに運ばれてきた。

パーシーは、自分のスライスに埋め込まれていた銀のシックル(魔法界の硬貨)で歯を折りそうになった。

ハリーは、ハグリッドの顔がどんどん赤くなっていくのを見ていた――彼はワインをもっとよこせと叫び、ついにはマクゴナガル先生の頬にキスをした。

すると、驚いたことにマクゴナガル先生はくすくす笑い頬を赤らめていた。彼女の帽子は片側に傾いていた。

かわいい😇

16. 鏡の中に何が見える?

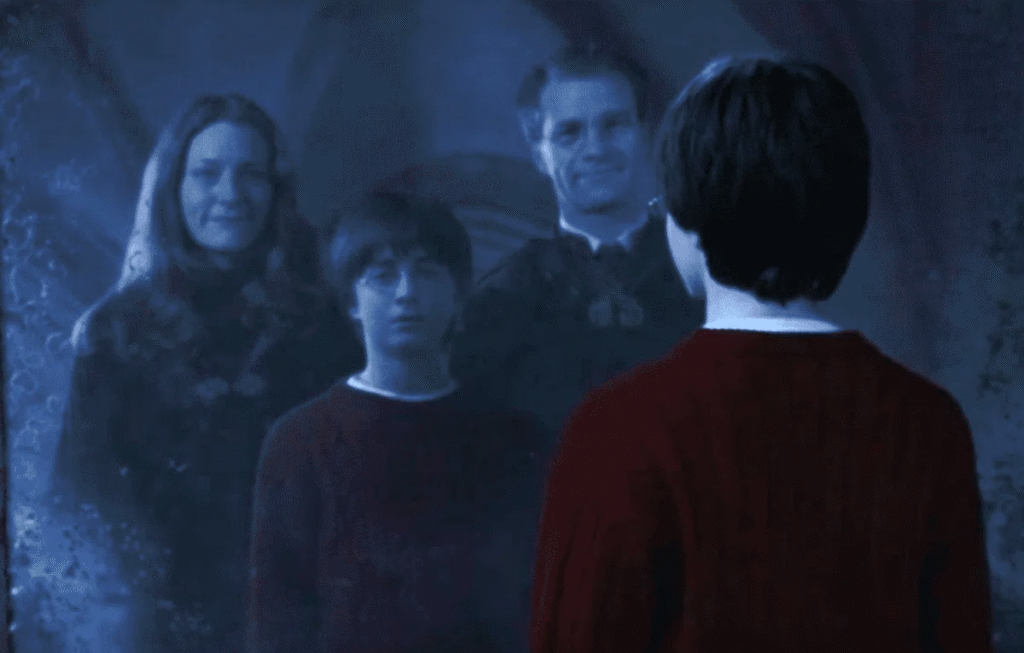

「説明しよう。世界一幸せな人間なら、エリセドの鏡を普通の鏡として使えるはずじゃ。つまり、鏡を覗いたときに、そこにはありのままの自分の姿が映っておる。それでわかるかな?」

ハリーは少し考え込んでから、ゆっくり言った。

「つまり……僕たちが欲しいものを見せてくれる……いちばん望んでるものを……」

「そうとも言えるし、そうじゃないとも言えるな」と、ダンブルドアは静かに言った。

「エリセドの鏡が映すのは、心の奥底にある、もっとも深く、もっとも必死に願っているものじゃ。たとえば、君は家族を知らずに育った。だから、家族に囲まれている自分の姿を見る。

ロン・ウィーズリーの場合は、いつも兄たちの陰に隠れてきた。だから彼は、ひとりで立っていて、兄弟全員より優れている自分の姿を見るんじゃよ」

「じゃが、この鏡は、知識も真実も与えてはくれん。多くの者がこの鏡の前で時間を浪費してきた。見たものに心を奪われて、正気を失う者さえいた……それが本物なのか、実現可能なのかすらわからぬままにな」

ハリーの明らかに言い慣れてない「Mum? Dad?」が切なすぎるシーン。

『10. ロンの苦悩』で紹介したロンのコンプレックスもここで明らかになります。

ただしこの段階ではまだ5人の兄へのコンプレックスのみが表に出てきているようです。

このときのロンは11歳。ここから本格的に思春期を迎え、妹ジニーや親友ハリーへのコンプレックスを強めていくものと考えられます。

17. 裏主人公ネビル

「マクゴナガル先生のところへ行って!」とハーマイオニーがネビルに言った。「先生に言うのよ!」

ネビルは首を振った。

「もうこれ以上、騒ぎにはなりたくないんだ……」とぼそりとつぶやいた。

「ネビル、あいつに立ち向かわなきゃダメだ!」とロンが言った。「マルフォイは、人を踏みつけて歩くのが当たり前だと思ってる。でもだからって、自分から寝転がって踏まれやすくする必要なんかないだろ!」

「僕がグリフィンドールにふさわしいほど勇敢じゃないって、わざわざ言われなくてもいいよ……マルフォイにもう言われたし……」とネビルは声を詰まらせながら言った。

ハリーはローブのポケットを探り、チョコレート・フロッグを一つ取り出した。それはハーマイオニーがクリスマスにくれた箱の中で、最後に残っていた一つだった。彼はそれをネビルに渡した。ネビルは今にも泣き出しそうな顔をしていた。

「君はマルフォイ12人分の価値があるよ」とハリーは言った。

「組分け帽子がグリフィンドールを選んだんだろ? で、マルフォイはどこに行った? あのクサったスリザリンさ」

ネビルはチョコレート・フロッグの包みを開けながら、かすかに笑みを浮かべた。

映画ではネビルの出番は少ないですが、ネビルは裏主人公と言っていいぐらいの重要人物。

ネビルはおっとりしていて呑気な少年に見えますが、実はハリーと似たような境遇の持ち主です。

ネビルの両親はヴォルデモートの部下「ベラトリクス・レストレンジ」から許されざる呪文(Unforgivable Curses)の1つ「クルーシオ」を受けて正気を失い、以降ずっと入院しています。

ホグワーツの休暇中、ネビルはまともに話せる状態ではない両親のお見舞いを欠かしません。

同じく許されざる呪文である「アバダ・ケダブラ」で両親を殺されたハリーは、4巻でネビルの境遇を知らされた際に

「両親が死んでいるより、生きているのに自分を忘れている方が辛い」

と感じています。

休暇中のネビルは祖母と2人暮らしですが、このおばあさんはネビルの両親がヴォルデモートの部下と戦って正気を失ったことは『名誉』であると考えており、ネビルの気持ちには全く寄り添ってくれません。

ハリーはホグワーツの休暇中は城に残って楽しく過ごすことができますが、ネビルは年3回の休暇(イースター/夏休み/クリスマス)には祖母と両親と向き合わないといけません。

ネビルの両親は優秀な魔法使いだったので、序盤はかなりの劣等生だったネビルは祖母に両親と比較されて強い自己嫌悪を抱えます。

↑のシーンでマルフォイに「グリフィンドールにふさわしくない」と言われたときも、ネビルは勇敢だった両親の顔を思い浮かべたことでしょう。

ドラコ・マルフォイの家庭環境もかなり難ありですが・・。

(一見するとただの金持ちの坊ちゃんなドラコの隠れた苦悩については『呪いの子』で深く掘り下げられているので要チェック)

ちなみにドラコが2巻以降でハーマイオニーに「穢れた血」と言ったりなどキツくあたるのは、おそらく父親に『マグル生まれの女の子に全教科で負けて情けない(I would have thought you’d be ashamed that a girl of no wizard family beat you in every exam)』と言われたからです。

ハリー・ロン・ネビル・ドラコは家族に関してそれぞれ違う苦悩を抱えています。

対立しがちなロンとドラコの境遇は実はかなり近い(どちらも父親が魔法省に勤務、周りの優秀な人と比較される、家族のしがらみから逃れられない)です。

ハーマイオニーの家庭環境には問題なさそうですが(両親は健在で2人とも歯医者)、魔法界には『マグル生まれ(Muggle-born)』に対する差別が根強く存在します。

魔法界の不条理に圧倒的努力で立ち向かうのがハーマイオニーです。

ハリポタは主にこの5人の成長物語であり、映画では描かれていない部分が大量にあるのでぜひ原作を読んでみてください!

(ジニー、ルーナ、フレッド、ジョージ、パーシー、それにダドリーの成長にも注目!)

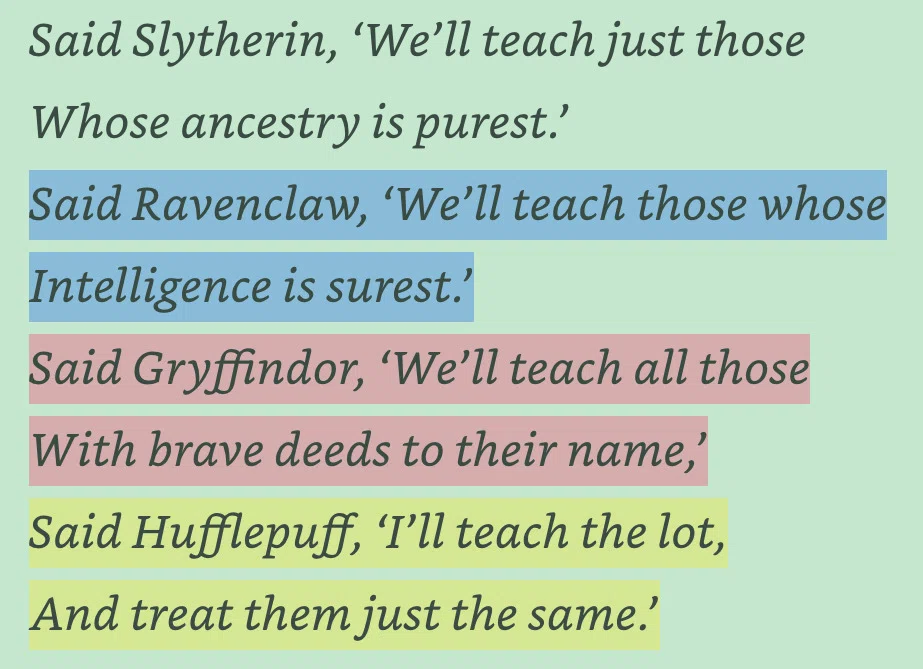

ちなみに、ホグワーツの4人の創設者の考え方はこんな感じ↓

スリザリンはこう言った

「教えるのは、血筋がもっとも清らかな者」

レイブンクローはこう言った

「教えるのは、知性に自信のある者」

グリフィンドールはこう言った

「教えるのは、勇敢な行いで名を上げた者」

そしてハッフルパフはこう言った

「みんなを教えるよ、どんな子も平等にね」

スリザリンは「純血主義」と批判されがちですが、

グリフィンドールとレイブンクローにも「選民主義」的なところはあります。

映画ではグリフィンドール=正義、スリザリン=悪みたいな描かれ方ですが、そんな単純な話ではありません。

18.「ボク戦うぞ!」「ペトリフィカストターラス!」

「行っちゃダメだよ」とネビルが言った。「また捕まるよ。グリフィンドールがもっと大変なことになる」

「わかってないんだよ」とハリーが言った。「これは大事なことなんだ」

でもネビルは、明らかに何か必死な決意を固めていた。

「行かせない!」

そう言って、肖像画の穴の前に走って立ちはだかった。

「ボ、ボク戦うぞ!」

「ネビル!」とロンが怒鳴った。「そこをどけ!バカな真似はやめろ!」

「バカって言うなよ!」とネビルが言い返した。

「君たち、これ以上ルールを破るべきじゃないよ!それに、立ち向かえって言ったのは君たちじゃないか!」

「そうだよ、でも“俺たち”にじゃないだろ!」とロンがうんざりして言った。

「ネビル、君は自分が何をしてるかわかってないんだよ」

ロンが一歩踏み出すと、ネビルはヒキガエルのトレバーを落とした。トレバーはピョンと跳ねて見えなくなった。

「さあ、来いよ、殴ってみろよ!」とネビルは拳を上げて言った。

「やってみなよ!準備はできてる!」

ハリーはハーマイオニーの方を向いた。

「何とかして」と、必死に言った。

ハーマイオニーが一歩前に出た。

「ネビル、ごめんね。本当に、本当に悪いと思ってるの」

そう言って、杖を上げた。

「ペトリフィカス・トターラス!」

彼女は叫びながらネビルに向かって杖を振った。

🥲🥲🥲

19. ネビルは薬草学だけは圧倒的に得意

ハリーは、まだ試験の結果が出ていないことなど、ほとんど忘れかけていた――が、結果はちゃんとやって来た。

驚いたことに、ハリーもロンも良い成績で合格していた。もちろんハーマイオニーは学年トップだった。

ネビルでさえなんとか合格していた。

薬草学の成績が、ひどかった魔法薬学の点数を補ってくれたのだ。

彼らは、グレゴリー・ゴイルが――意地悪なだけでなくかなり頭も悪そうだったので――落第して退学になることを期待していたが、彼も合格していた。それは残念なことだった。だがロンの言う通り、「人生でなんでも思い通りにはいかない」のである。

ネビルはスネイプ先生の「魔法薬学」がとんでもなく苦手(というかスネイプ先生が苦手)ですが、薬草学はやたら得意です(序盤は劣等生だったネビルがなんとか自信を保てたのはこのおかげでしょう)。

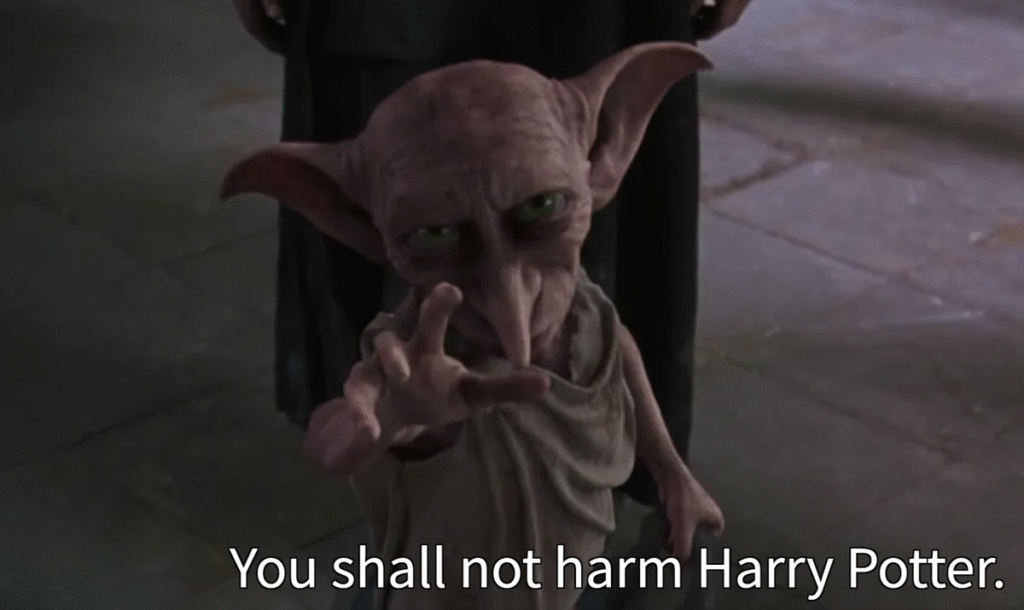

その設定から、映画4作目のトライウィザードトーナメント2回戦でネビルはハリーに「エラコンブ(水中で息ができるようになる海藻)」を渡しますが、小説ではハリーにエラコンブを渡すのはネビルではなくドビーです。

映画ではドビーは2作目と7作目にしか登場しませんが、ドビーは4巻以降の全巻で登場します。

小説では「屋敷しもべ妖精」がかなり重要な役割を担っているので、ドビーが好きな人は必読です。

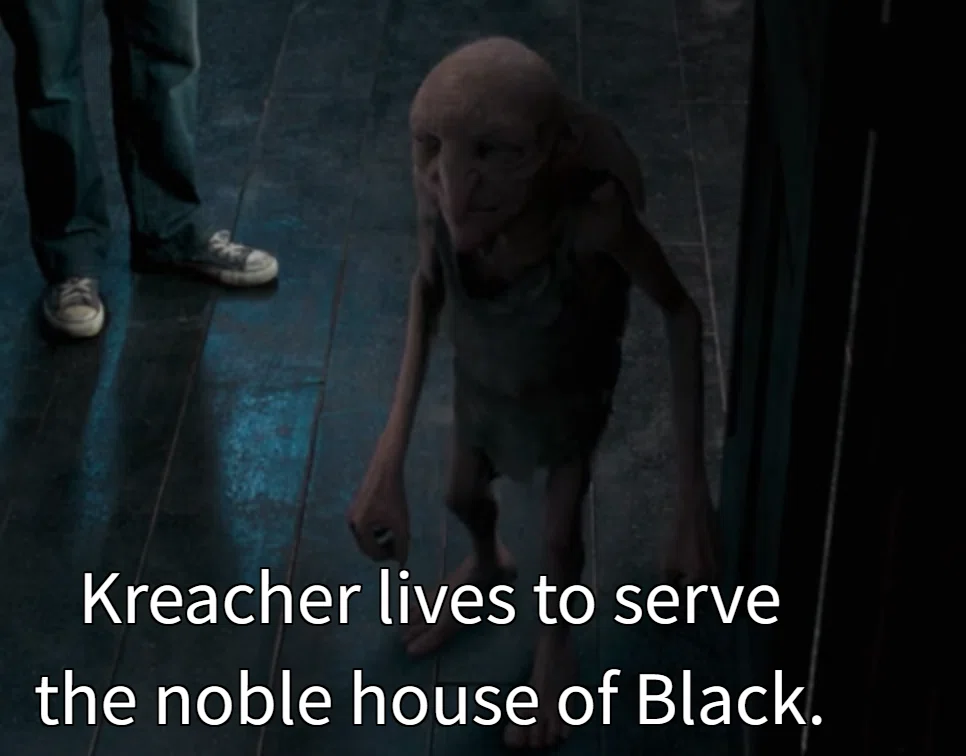

ブラック家の屋敷で登場する屋敷しもべ妖精「クリーチャ―」は映画ではただの陰気臭いやつですが、小説ではかなり魅力的なキャラクターです。

20. とにかくジニーがかわいい

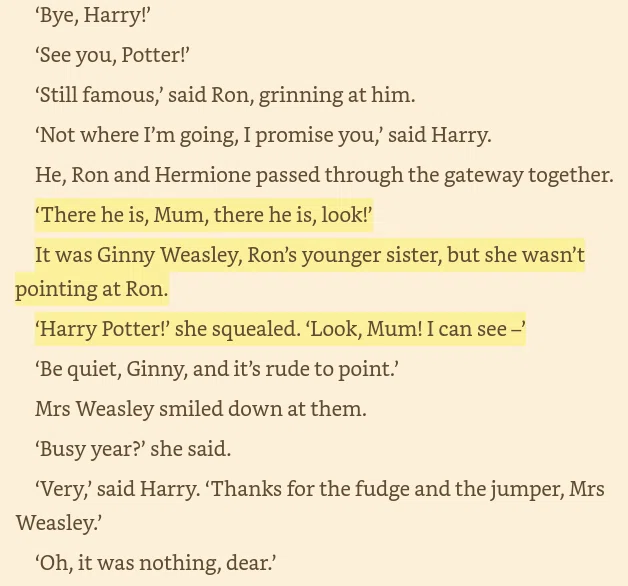

「バイバイ、ハリー!」

「またね、ポッター!」

「まだ有名人だな」とロンがニヤリと笑って言った。

「僕が向かう先では、そうでもないはずだよ」とハリー。

ハリー、ロン、ハーマイオニーの3人は一緒に改札口をくぐった。

「いたよママ!あそこにいる、見て!」

それはジニー・ウィーズリーだった。ロンの妹だ。でも彼女が指差していたのはロンではなかった。

「ハリー・ポッターだ!」とジニーがきゃあっと叫んだ。

「見てママ!わたし見えるよ――」

「ジニー、静かにしなさい。それに、指差しちゃだめでしょ」

ウィーズリー夫人は、優しく3人を見下ろして微笑んだ。

「忙しい一年だったかしら?」

「ええ、すごく」とハリーが答えた。

「ファッジとセーター、ありがとうございました、ウィーズリー夫人」

「いいのよ、そんなの気にしないで」と夫人は言った。

ジニーは1巻の段階では単にハリーの「ミーハーなファン」という感じですが、2巻でハリーに命を救われてからはベタ惚れです。

一方でハリーにとってジニーは「ロンの妹」でしかなく、ハリーはチョー・チャンに3巻から片想い、5巻では付き合い始めます(そっこーで別れるけど)。

でも6巻ではむしろハリーの方がジニーを意識する状態に。6巻マジでよすぎる。必読です。

おわり!

Feels strange to be going home, doesn’t it?

うちに帰るのって、変な感じね。

I’m not going home. Not really.

帰るんじゃないよ。僕はね。